En la entrada anterior os comenté cómo había ido la representación del musical El diluvio que viene en mi antiguo colegio y lo «frambuesa fuera de la cesta» que me sentía en ese ambiente. Cuando me cambié de centro de estudios, todo fue distinto. En este sitio no teníamos grandes salones de actos para representar obras de teatro, pero tampoco llevábamos uniforme (lo cual me supuso una liberación y una alegría tales que, a la vista de mi afición por los internados ingleses, seguro que nadie se imagina). Es más, la gente que me rodeaba era normal. No había más problemas de drogas, abusos sexuales, bullying y puñetazos que los estrictamente necesarios. Esta gente tenía menos dinero, estaba menos pagada de sí misma y tenía muchas menos ganas de hacerle la vida imposible al de al lado.

Nuevos amigos

En pocos meses me encontré siendo parte de un grupo mixto de adolescentes que surgió de forma muy orgánica. Éramos un poco frikis; lo justo, porque entonces no se podía ser friki a gusto, y menos si te gustaban cosas parecidas a las mías. Quedábamos para ir a los recreativos, al cine, para jugar al ordenador. Posteriormente, también comenzamos a quedar para salir y emborracharnos. A la ribera del Henares, yo dejé mi huella en forma de traspiés y vómito alcoholífero. Aunque la mayor parte del tiempo simplemente fingíamos estar borrachos para poder agarrarnos a aquel o aquella que nos gustaba.

Entre nosotros teníamos una especie de código secreto que consistía en que todos éramos conscientes de que las tensiones amorosas y sexuales entre nosotros ponían potencialmente en peligro la integridad del grupo; ergo, era preferible buscar la satisfacción de estas necesidades fuera. O quizás era sobre todo que éramos una panda de románticos y teníamos un ideal tan, tan, tan inalcanzable que nadie cercano se acercaba a él. Por supuesto, esto no impedía que, de vez en cuando, mandáramos el ideal de vacaciones y un par de nosotros enredaran un poco comiéndose la boca o haciendo algún ejercicio de manos juntos. La consigna era: mejor fuera.

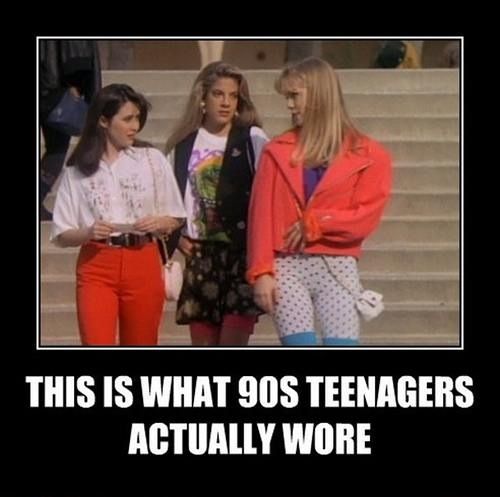

A mí me dio por teñirme parte del pelo de rojo y ver con horror cómo, día tras día, aquello se parecía más a un naranja desvaído que al tono chungo-sangriento que yo había querido darle. Una amiga se encariñó con sus nuevas gafas de sol y las llevaba a menudo. Otra vestía de verde. Un par jugaban a las cartas Magic. Otra chica de la clase llevaba la foto de Kurt Cobain «in memoriam» en su carpeta. Y por supuesto, todos nos debatíamos entre el deber de estudiar y las ganas incontenibles, imparables, de montar bulla en clase, sobre todo cuando cierta profesora nos soltaba su frase favorita: «A mí eh que me dais vergüensa ajena».

¿Quién es esa chica?

Recuerdo aquella época como muy feliz, a pesar de que en mi casa tenía broncas a menudo y que probablemente tenía un aspecto parecido al de Eduardo Manostijeras pero sin el sex-appeal de Johnny Depp. Me sentía cómoda con mis nuevos amigos, aunque sabía que había cosas de las que era imposible hablar con ellos. Eso incluía cualquier debate sobre un tema medianamente elevado, como la filosofía, que había descubierto y me encantaba. Pero estaba acostumbrada a que fuera así: en casi todas partes, yo era la loca, la rara. Solo me salvaba de ser «la empollona» el hecho de que no me callaba ni debajo del agua y que, en ocasiones, podía ser un elemento algo conflictivo, por no decir subversivo. (Me expulsaron una vez por pegar a una chica que se había burlado de mí y me castigaron otras tantas por contestarle a un profesor. Nada nuevo bajo el sol.)

Un día de invierno, mientras se celebraba el típico campeonato deportivo en el patio de recreo, alguien se golpeó conmigo y dijo «perdona». Era una muchacha rubia que llevaba unos guantes enormes de portero. Se colocó en la portería de su equipo de fútbol y yo la observé. No hacía más que tocarse los guantes, como si fueran algo importantísimo para ella. Pensé: «cualquiera diría que toda su vida está en esos guantes roñosos». La portera estaba muy metida en el juego. Gritaba, animaba, se desesperaba, lo vivía todo como si fuera el primer y único partido para ella, siempre tocándose los guantes.

Recuerdo aquella ocasión porque, cuando comencé a escribir meses después para intentar darle sentido a lo que me estaba ocurriendo, se me apareció de forma clara en la memoria. En esa época yo conocía a un montón de gente, algunos de vista y otros «de palabra». Eran otros adolescentes del mismo centro, mayores o más pequeños, con los que podía intercambiar un hola y adiós o, si la situación lo requería, algunas palabras más mientras comprábamos bocadillos de tortilla, chicles de menta y regalices con sal en el establecimiento más cercano.

La chica rubia me divertía, o eso pensaba yo. En esa época yo tenía quince años, casi dieciséis, e iba por ahí con un calentón permanente que casi me hacía restregarme con las farolas. Estaba muy necesitada de atenciones y me daba un poco igual quién me las diera: hombre, mujer, perro, mayor, menor. Sin embargo, y pese a que en la realidad no le hacía ascos a casi nada, no sentía esa devoción sin condiciones que había marcado mi relación con Clementina. Decía que me gustaban este o aquel, pero porque me resultaban atractivos o porque teníamos aficiones en común.

Ficción y realidad

Cierto día escribí un relato. Aquellos fueron unos años muy productivos desde el punto de vista literario; terminé dos novelas, a falta de una (hecho que no volvió a repetirse en muchos años), y llenaba cuadernos enteros de poesías muy afectadas con las que ganaba algún premio de vez en cuando. En una de ellas me inspiré en la letra de Empty Heart, de Willy DeVille, para decir poco más o menos que el corazón me pesaba porque estaba hambriento de experiencias.

El relato era muy diferente. Fue la primera vez que di rienda suelta a mi humor disparatado y, basándome en un sueño que había tenido, me inventé un mundo medieval de príncipes, brujas, jefes de armas y una primera ministra malvada que quería ocupar el puesto del rey con una poción mágica que solo podía fabricarse a partir de la sangre de una virgen, cosa que en ese reino era extremadamente difícil de encontrar: solo el príncipe heredero cumplía tal condición. Todos los personajes estaban basados en gente que yo conocía, y la gracia consistía en «casar» a cada persona real con su personaje, teniendo en cuenta que yo había parodiado expresiones características de cada uno, hábitos, su aspecto o sus intereses amorosos. Había una invasión tártara, un dragón y un montón de diálogos.

El relato circuló por mi clase y estuvo a punto de ser interceptado por el rey (es decir, nuestro profesor de Historia). Sin embargo, una vez pasadas las risas, me encontré leyendo con avidez determinadas partes. En la historia había una buhonera rubia (es decir, una prostituta) que ofrecía sus servicios para que el príncipe heredero dejara de ser virgen. El encuentro entre su personaje y la hermana del príncipe era breve, pero intenso. La buhonera, muy apañada, le sugería un 2×1. La hermana del príncipe, consciente de que el tiempo apremiaba, le respondía: «Quizás en otro momento».

La hermana del príncipe era yo.

Era Semana Santa cuando me fui de vacaciones con mi familia y desperté, de pronto, con un sueño muy vívido. Soñaba que la chica rubia me abrazaba y me besaba. No hacíamos nada más, pero el corazón me latía a mil por hora. Por primera vez me lo dije con estas palabras: creo que me gusta una chica.

¿Y ahora qué?

La admisión de aquel sentimiento sacudió el mundo que yo conocía con una fuerza desconocida. En muchos casos, uno no descubre su homosexualidad o bisexualidad de forma genérica (oh, vaya, me gustan las mujeres). Suele ser más bien: «Cielo santo, cómo me gusta esta mujer». Si había tenido dudas antes, con la portera de los guantes roñosos quedó todo de pronto meridianamente claro. La siguiente vez que me la crucé, solo pude ponerme como un tomate y pensar: «Cielo santo, cielo santo, cielo santo» (x5).

Lo siguiente fue hablar con mis amigos del tema. Fue gradual, pero como era evidente que yo no podía estar en presencia de esta muchacha sin ponerme de todos los colores del arcoíris, pronto corrió la voz por mi instituto de que me gustaban las mujeres (y los hombres). Sorprendentemente, de buenas a primeras no pasó nada. Digamos que la gente de mi clase me tenía simpatía y, como yo de por sí era tan rara, no les sorprendía demasiado que además tuviera gustos raros. Solo después ocurrió que una chica que solía saltarme encima y abrazarme me soltó de pronto «porque ya sé yo que a ti te gustan demasiado estas cosas» (?!) y una amiga dejó de hablarme por un asunto relacionado (otro amigo salió del armario y ella se enfadó conmigo por haberlo llevado a la depravación en lugar de a sus brazos). Nunca hubo bullying ni nada relacionado. Mis compañeros no tenían ni idea de lesbianismo, pero les parecía estupendo que yo me quisiera ligar a la rubia. Sé que no habría sido lo mismo en el otro colegio.

La rubia, la portera, vivía su vida y me decía hola y adiós al margen de la importancia que yo le había concedido en la mía. Era una muchacha de la calle, sensible y orgullosa, un poquito marimacho y potencialmente bastante chunga; pero si yo me salvaba de ser empollona porque era «difícil», en nuestro entorno ella era demasiado «blanda» para ser considerada una de las chungas; era, como se diría ahora, un «fake», o eso decían. Descubrí, con el tacto de un elefante en una cacharrería, que teníamos una historia familiar parecida. De hecho, nuestras madres compartían apellido. Todo aquello solo vino a confirmar mi impresión de que estábamos hechas la una para la otra y que aquella muchacha me desvirgaría de alguna forma cuya mecánica todavía desconocía.

Con mucha paciencia y mucha…

Con un tesón que ya me habría gustado tener en otros aspectos de mi vida y mucha falta de vergüenza, trabé conversación con la muchacha rubia. En realidad, no teníamos tanto en común, pero yo tenía algo que ella deseaba: la capacidad de salir del patio para comprar cosas en el recreo. La primera vez que gritó mi nombre, mi corazón dio un salto en el pecho (¿cómo, cómo sabe mi nombre? ¿Quién se lo ha dicho?). Y cuando me puso una moneda en la mano para que le trajese unos Risketos, yo apreté aquella moneda en el puño como si me hubiese regalado un mechón de cabello. Aquella dinámica se repitió una y otra vez. Una y otra vez. No dudo que le cayera bien, pero era evidente que el entusiasmo casi litúrgico de nuestros encuentros era bastante unidireccional y por el otro lado había mucho más de pragmatismo utilitario, cierta fascinación por la rapidez con que se cumplían sus deseos y algo de morro.

De vez en cuando sosteníamos alguna (breve) conversación en la que, de modo extraño, parecía que entre ella y yo no había las barreras habituales entre dos personas que no se conocen demasiado, aunque lo más seguro es que yo forzase aquel estatus de nuestra relación por la pasión que me consumía. Como la había tocado y le había hablado tanto en sueños, no me resultaba raro que hablásemos a poca distancia, que la despidiera para una pelea con un apretón de brazo y un «ten cuidado» o que ella me hiciera una sardineta a traición al salir de clase. Ella quería atención y yo se la daba. Pero por supuesto, a estas alturas la simple atención me parecía poco.

You gotta fight for your right to party

Cuando cumplí dieciséis años, quise montar una fiesta e invitarla. Por otra parte, era un poco raro invitarla a mi casa y, además, yo vivía donde Cristo dio las tres voces y lo más probable era que no quisiera quedarse a dormir; así que se me ocurrió una idea que me pareció obvia. ¿Por qué no monto una fiesta en el gimnasio? Así vendrá mucha gente y es más probable que venga también ella.

Por entonces yo estaba obsesionada con la fugacidad. Sabía que esa etapa en mi vida pasaría, igual que tantas otras, y que todas las personas que había conocido y que habían sido importantes en mi día a día se marcharían sin dejar rastro. Sabía que yo tenía por delante un camino que no tenía nada que ver con el de la mayoría de mis amigos, simplemente porque quería cosas distintas a la mayoría de mis amigos; por tanto era imposible que me quedara en la ciudad, que me casara con alguien del barrio, que trabajara en el Mercadona como las madres de mis amigos. Lo veía y me hacía daño, me obsesionaba como un horror vacui, quizás porque era la primera vez que pasaba más de dos años en el mismo centro escolar e iba a presenciar la marcha de algunos de mis conocidos.

Quise fijar aquel momento en una fiesta benéfica para recaudar fondos para los niños del Sáhara Occidental, pero en el fondo sabía que aquella fiesta era mi cumpleaños y que la razón principal para organizarla de esta manera era ella. Puse todo patas arriba, con ayuda de algunos amigos, para montarla. Conseguimos los permisos apropiados. Y le pedí que viniera.

—Es por mi cumpleaños —le confesé, saltándome a la torera todo lo que hasta entonces había proclamado sobre la fiesta—. ¿Vendrás?

—Bueno, intentaré pasarme.

Aquello no había sonado muy convencido, pero me tendría que bastar. El día D me pasé el rato bebiendo delante de la puerta, convencida de que, si no estaba completamente borracha, sería incapaz de dirigirle la palabra. Aunque claro, es un poco difícil emborracharse a base de Coca-Cola y no es que hubiera una gran variedad de alcoholes en aquel lugar.

Cuando mi portera rubia por fin se dignó a aparecer, venía completamente sola. Dio la casualidad de que yo también lo estaba y charlamos un poco. De pronto se me escapó la lengua y la llamé de la forma en que la llamábamos entre nosotros, con el nombre de un chico que cantaba en un grupo famoso y se le parecía un poco. Ella puso una cara un poco rara.

—Lo siento. Me gusta llamarte así —le dije—. ¿Te importa?

—Mmm… —respondió ella, y se acercó a mí con una sonrisa para hablarme de la forma en que a veces lo hacía—. No. No, si me lo llamas tú.

Lo dijo así y por un instante yo no vi nada, no oí nada. Creo que toqué el cielo con las manos y volví a caer sobre el suelo del gimnasio. Por un instante me dije: esto es de verdad, ella ha venido aquí por mí y está flirteando conmigo. La ficción se unió con la realidad de tal modo que pensé que, realmente, aquello podía suceder. Aquello me duró aproximadamente quince minutos. El tiempo que tardó ella en recorrer el gimnasio, ver que no había cerveza y largarse sin despedirse de mí.

Aquella fiesta, uno de mis amigos se derrumbó. Él, que normalmente no lloraba, comenzó a derramar lágrimas sobre una colchoneta del gimnasio con verdadera desesperación. Un nimio amor no realizado le había provocado semejante arrebato. Yo lo consolé primero, me senté en una esquina después y me eché a llorar también. Qué fácil era pasar del cielo al infierno en aquellos años.

La larga cola

Me gustaría decir que aquella historia tuvo un final feliz, pero no es así. De hecho, aunque se prolongó de forma más o menos intensa pero constante durante un par de años, sigo pensando que su punto álgido fue aquella fiesta en la que, por un instante, algo indefinido cobró forma en la mente de la muchacha rubia. Algo que posteriormente exploró con otras personas, que no conmigo.

La chica y yo nos llamamos por teléfono (en realidad, la llamaba yo). Nos encontramos un par de veces cuando ella iba con su novio. Nos saludamos, nos sonreímos. Yo enredé con otras personas un poquito, quedé una vez con un chico que me dejó tirada en mitad de la cita, tuve relaciones intensas en los albores de Internet que no terminaban de pasar al plano tangible. Seguía pensando en la portera rubia. Hasta que una vez me llamó una amiga para contarme una cosa.

En realidad, no era una amiga. Era la exnovia de un amigo y conocida mía, pero le había pasado algo y necesitaba decírmelo. Mi novia (ellos la llamaban directamente «mi novia») le había tirado los tejos muy, muy, muy descaradamente en una discoteca. Muy descaradamente, muy fuera de sí y muy drogada. Literalmente, «daba pena verla, tía».

Así que, un par de semanas después de esto, me subí al autobús que sabía que ella tomaba, me bajé en su parada y la toqué en el hombro. Ella se dio la vuelta, mostró gran entusiasmo por verme y me dio dos besos.

—¿Podemos hablar? —le dije.

—¿Tú y yo?

—Sí. ¿Tienes un rato?

Nos sentamos en el respaldo de un banco cercano. No sabía por dónde empezar. Por supuesto, todo habría sido mucho más cómodo si dos de mis amigas no hubieran decidido quedarse a presenciar mi declaración de amor desde el banco de al lado, «porque, tía, yo esto no me lo pierdo». Y aun así, hablé. Vaya que si hablé. Se lo dije todo y la muchacha se fue quedando a cuadros.

—¿Llevas todo este tiempo por mí? —me preguntó.

—Sí.

—Joder —repetía una y otra vez—. Joder, joder, joder.

Me contó su situación. Básicamente, estaba metida en un montón de relaciones, incluida una muy efusiva con la cocaína. Sí, se había acostado con una amiga suya. Sí, era bisexual. O eso creía. Sí, yo era… yo era, joder, joder, una persona muy cabezota y muy particular. A mí no me importaba con quién estuviera o lo que hubiera hecho. Quería que me dijera que podía quererme a mí, que al menos me daba la oportunidad de intentarlo. Hablamos mucho. Luego nos levantamos y me pidió que la acompañara a su casa. Me despedí de mis amigas con una señal de la cabeza.

—¿De verdad no te dabas cuenta de lo mucho que me gustabas? —le pregunté yo.

—A ver, sí, lo pensé, pero… Joder, joder.

Por el camino seguimos contándonos cosas. Me dio la sensación, vaga pero evidente, que sí que había algo en mí que despertaba el interés de aquella chica, pero que lo que ella necesitaba en ese momento no era precisamente otra relación complicada. Necesitaba algo tan sencillo como una amistad sincera, pero era algo que, por mi propio estado de enamoramiento entre la realidad y la ficción, yo no podía proporcionarle. Y lo más probable es que nuestros estilos de vida fueran del todo incompatibles.

Cuando llegamos al portal, seguimos hablando un buen rato. Tanto hablamos que me pregunté si acaso quería que la besara o algo parecido. Algo en su actitud me disuadió. Finalmente quedamos de forma vaga en que volveríamos a vernos y ella entró en el portal.

De la Ceca a la Meca

Volvimos a vernos, sí, pero no de la forma que yo esperaba. Aquella cita nunca se concretó. Cuando yo la llamaba y sugería quedar para algo específico, ella no lo veía claro, sugería otra cosa, me daba largas. A veces me sonaba el móvil desde un número oculto y no solía llegar a tiempo para cogerlo, pero me quedaba llena de dudas. Finalmente la puse contra las cuerdas y le dije que o quedábamos o dejaba de llamarla para siempre. No quedamos, así que cumplí lo prometido.

Hoy día le estoy muy agradecida de que lo dejara estar. Claro que en aquel momento, mi yo adolescente sufrió de lo lindo, pero en realidad, me quedé muy a gusto: yo necesitaba que ella lo supiera y necesitaba intentarlo. En el momento en que la pelota dejó de estar en mi tejado, aunque fuera con una declaración sin anestesia y con tan pocas probabilidades de éxito como la que perpetré, me sentí libre de toda responsabilidad. De hecho, no demasiados meses después me volví a encaprichar de alguien (que, por cierto, no era rubia) y esta vez sentí que, al contrario de lo que me había pasado esos años, volvía a ser de verdad. Yo soy pródiga con mis afectos corporales, pero emocionalmente me considero bastante monógama. Y solo recuperé esa parte de mí con aquella confesión.

Todavía hoy me acuerdo de la portera rubia. Es curioso que piense más en ella que en personas con quienes he tenido una relación mucho más intensa. La violencia con la que sentía todo a los dieciséis años me hizo convertirla en un símbolo de lo que yo pensaba que era el amor, que era una especie de entrega sin medida a alguien que es a la vez totalmente parecido y totalmente distinto a ti; porque el amor de verdad, el que traspasa fronteras, solo puede alcanzar su culmen entre los iguales, pero solo puede forjarse entre los diferentes. Todavía hoy, una parte de mí piensa así.

Por lo poco que sé de su vida, mi muchacha rubia abjuró un poco de su relación efusiva con la Sra. C., se casó y tuvo un niño. (Por cierto, se casó con una mujer.) Ella se quedó en la ciudad y yo me marché a la capital. Y allí comencé a vivir todas esas experiencias de las que tenía hambriento el corazón y que tanto había temido años atrás.

Sí, dejé de ver a esas personas que fueron tan importantes para mí, pero aquellos años nunca me han dejado del todo. Y esas personas saben que hay mucho de ellas en Un pavo rosa, y también saben que, a pesar de toda la malicia, la ironía, la mala leche pura y dura que pueda destilar, está hecho desde el cariño. Como espero que lo sepa la tempestuosa portera de los guantes que inspiró el personaje de Nick.

[Siguiente entrada: La universidad, Show Me Love y Sugar Rush]

El diluvio que viene era una obra un poco… particular. El argumento consiste en que Dios quiere organizar un segundo diluvio universal, porque este mundo está hecho un asco, y por eso elige a un cura de un pueblo para que construya un arca. Hasta ahí, bueno. Pero la historia estaba plagada de guiños sexuales. Incluía una chica del pueblo, Clementina, que estaba perdidamente enamorada del cura y lo único que hacía era ponerlo a cien confesándole sus sueños eróticos. Había un momento en el que las mujeres del pueblo debían, ejem, reunirse con sus maridos para concebir hijos antes de subir al arca, pero los maridos se distraían mucho por la llegada de una prostituta llamada Consuelo. La forma que Dios y el cura ideaban para librarse de ese pequeño inconveniente era agarrar al

El diluvio que viene era una obra un poco… particular. El argumento consiste en que Dios quiere organizar un segundo diluvio universal, porque este mundo está hecho un asco, y por eso elige a un cura de un pueblo para que construya un arca. Hasta ahí, bueno. Pero la historia estaba plagada de guiños sexuales. Incluía una chica del pueblo, Clementina, que estaba perdidamente enamorada del cura y lo único que hacía era ponerlo a cien confesándole sus sueños eróticos. Había un momento en el que las mujeres del pueblo debían, ejem, reunirse con sus maridos para concebir hijos antes de subir al arca, pero los maridos se distraían mucho por la llegada de una prostituta llamada Consuelo. La forma que Dios y el cura ideaban para librarse de ese pequeño inconveniente era agarrar al